LeetCodeCampsDay35动态规划part03

LeetCodeCampsDay35动态规划part03

背包问题/01背包/一维dp数组与二维dp数组的执行区别

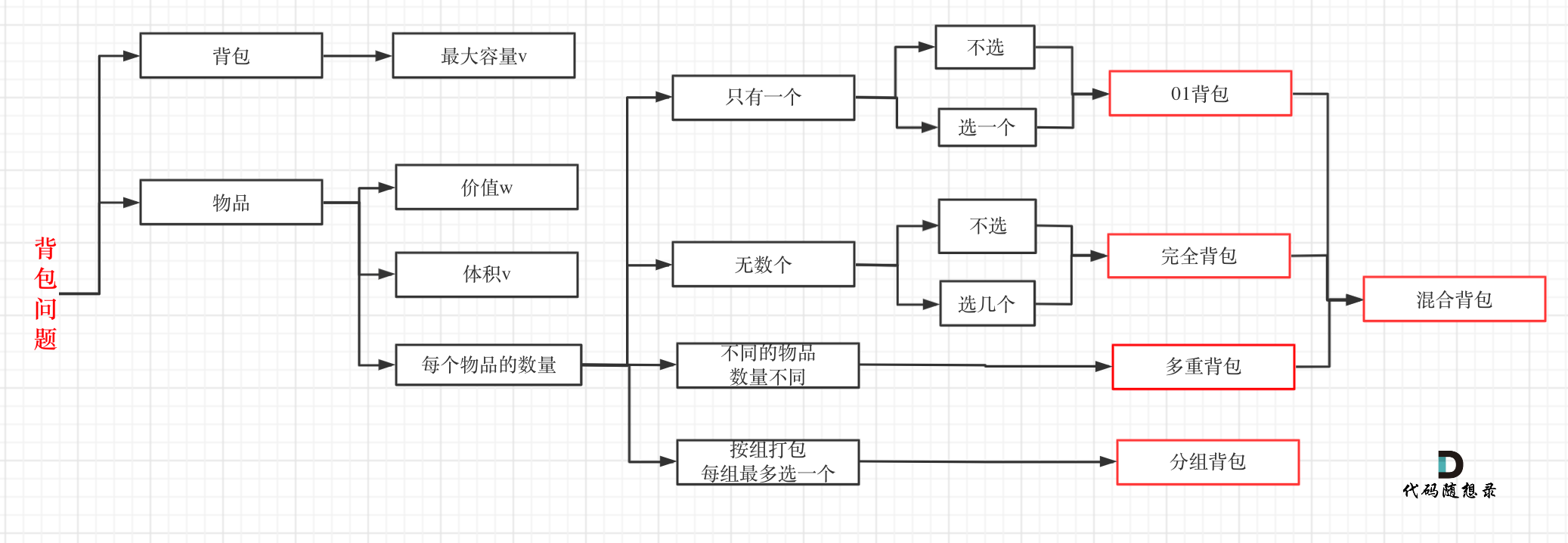

背包问题

背包问题可以分成01背包/完全背包/多重背包与分组背包;

不过搞定01背包与完全背包就可以了

01背包

有n件物品和一个最多能背重量为w 的背包。

第i件物品的重量是weight[i],得到的价值是value[i] 。每件物品只能用一次,求解将哪些物品装入背包里物品价值总和最大。

这是标准的背包问题,以至于很多同学看了这个自然就会想到背包,甚至都不知道暴力的解法应该怎么解了。

这样其实是没有从底向上去思考,而是习惯性想到了背包,那么暴力的解法应该是怎么样的呢?

每一件物品其实只有两个状态,取或者不取 ,所以可以使用回溯法搜索出所有的情况,那么时间复杂度就是O(2^n),这里的n表示物品数量。

所以暴力的解法是指数级别的时间复杂度。进而才需要动态规划的解法来进行优化!

在下面的讲解中,我举一个例子:

背包最大重量为4。

物品为:

| 重量 | 价值 | |

|---|---|---|

| 物品0 | 1 | 15 |

| 物品1 | 3 | 20 |

| 物品2 | 4 | 30 |

问背包能背的物品最大价值是多少?

以下讲解和图示中出现的数字都是以这个例子为例。

(为了方便表述,下面描述 统一用 容量为XX的背包,放下容量(重量)为XX的物品,物品的价值是XX)

二维数组01背包

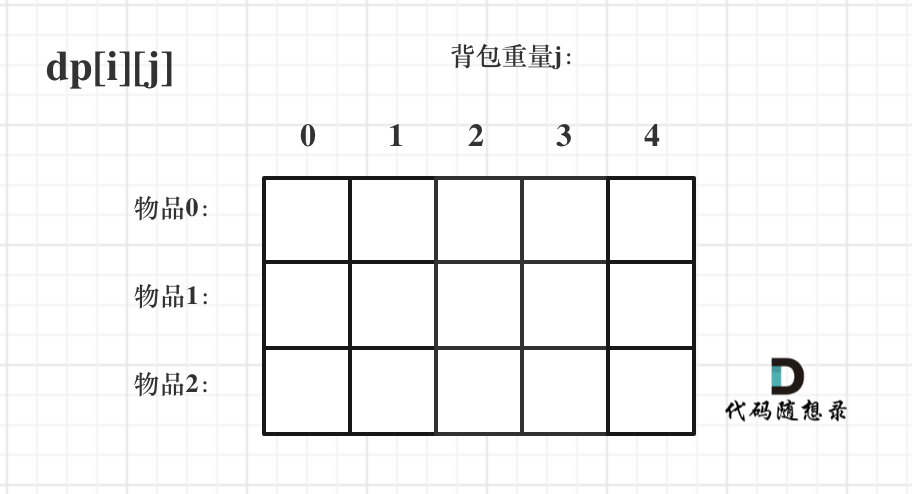

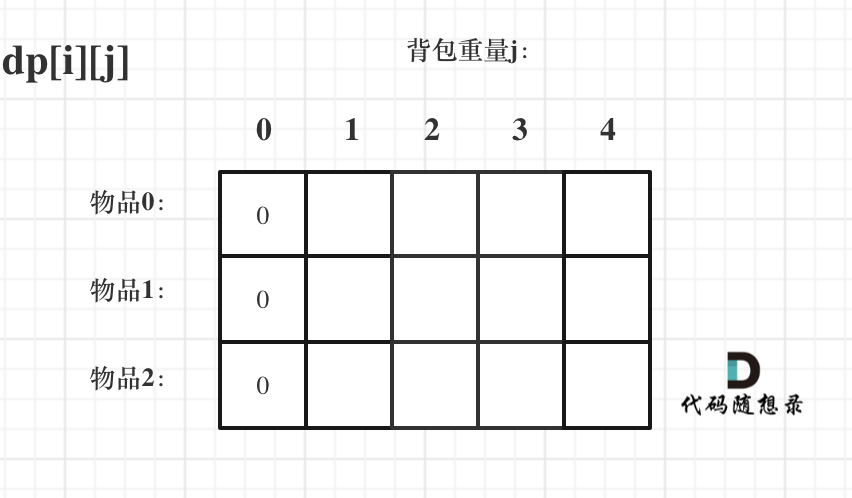

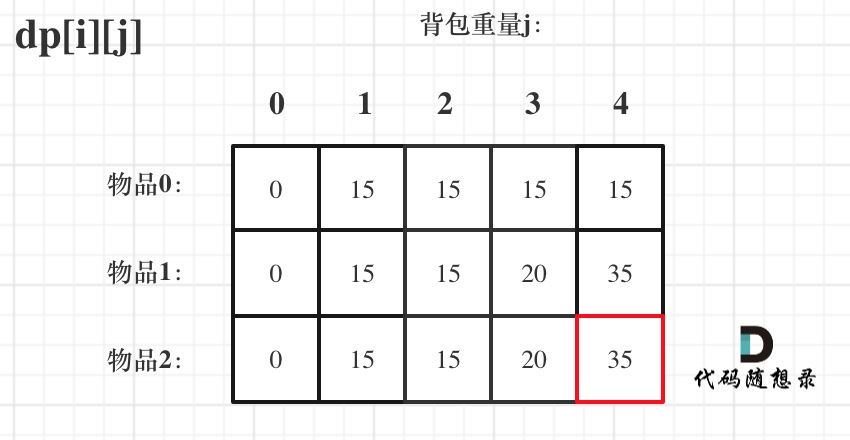

- 先确定dp数组下标与数组含义

因为我们需要同时表示 物品 & 背包容量,所以dp[i][j]里的i表示物品i,而j表示当前背包容量为j,注意如果背包capacity为4,但dp数组的长度需要开到5,因为包含重量为0的情况

动态规划的思路是根据子问题的求解推导出整体的最优解

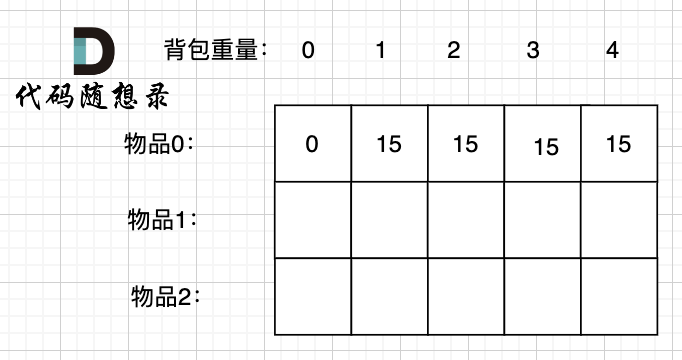

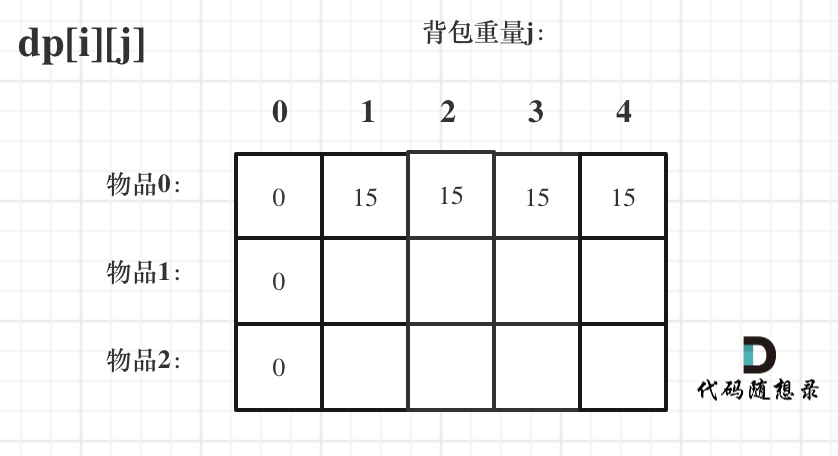

先把物品0放在背包里

背包容量为0,放不下物品0,此时背包里的价值为0。

背包容量为1,可以放下物品0,此时背包里的价值为15.

背包容量为2,依然可以放下物品0 (注意 01背包里物品只有一个),此时背包里的价值为15。

以此类推。

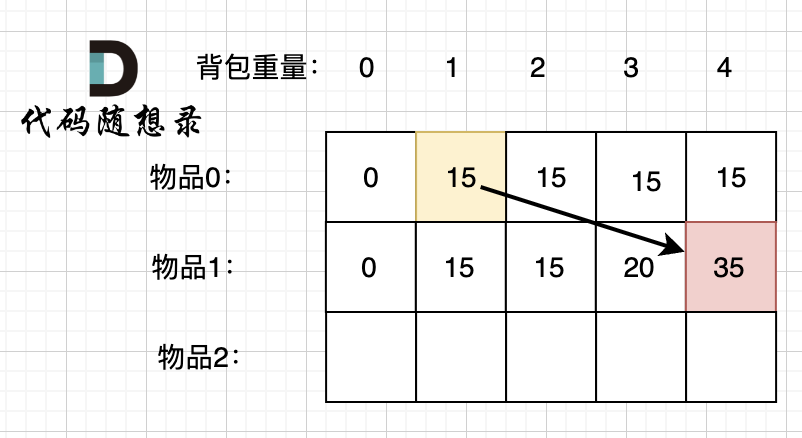

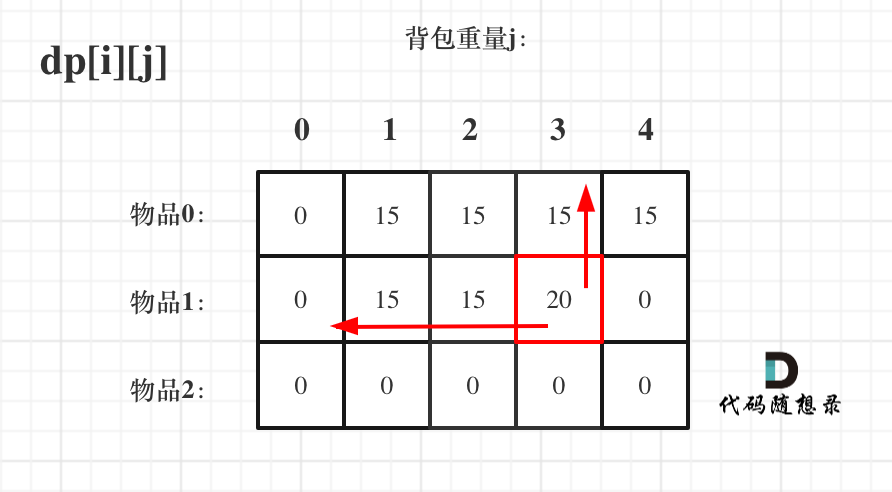

再看把物品1 放入背包:

背包容量为 0,放不下物品0 或者物品1,此时背包里的价值为0。

背包容量为 1,只能放下物品0,背包里的价值为15。

背包容量为 2,只能放下物品0,背包里的价值为15。

背包容量为 3,上一行同一状态,背包只能放物品0,这次也可以选择物品1了,背包可以放物品1 或者 物品0 ,物品1价值更大,背包里的价值为20

背包容量为 4,上一行同一状态,背包只能放物品0,这次也可以选择物品1了,背包可以放下物品0 和 物品1 ,背包价值为35

- 对于递推公式,首先我们要明确有哪些方向可以推导出 dp[i][j]。

这里我们dp[1][4]的状态来举例:

求取 dp[1][4] 有两种情况:

- 放物品1

- 还是不放物品1

如果不放物品1, 那么背包的价值应该是 dp[0][4] 即 容量为4的背包,只放物品0的情况。

如果放物品1, 那么背包要先留出物品1的容量,目前容量是4,物品1 的容量(就是物品1的重量)为3,此时背包剩下容量为1。

容量为1,只考虑放物品0 的最大价值是 dp[0][1],这个值我们之前就计算过。

所以 放物品1 的情况 = dp[0][1] + 物品1 的价值,推导方向如图:

两种情况,分别是放物品1 和 不放物品1,我们要取最大值(毕竟求的是最大价值)

1 | dp[1][4] = max(dp[0][4], dp[0][1] + 物品1 的价值) |

以上过程,抽象化如下:

- 不放物品i:背包容量为j,里面不放物品i的最大价值是dp[i - 1][j]。

- 放物品i:背包空出物品i的容量后,背包容量为j - weight[i],dp[i - 1][j - weight[i]] 为背包容量为j - weight[i]且不放物品i的最大价值,那么dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i] (物品i的价值),就是背包放物品i得到的最大价值

递归公式: dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]);

- dp数组初始化

首先从dp[i][j]的定义出发,如果背包容量j为0的话,即dp[i][0],无论是选取哪些物品,背包价值总和一定为0。如图:

状态转移方程 dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]); 可以看出i 是由 i-1 推导出来,那么i为0的时候就一定要初始化。

dp[0][j],即:i为0,存放编号0的物品的时候,各个容量的背包所能存放的最大价值。

那么很明显当 j < weight[0]的时候,dp[0][j] 应该是 0,因为背包容量比编号0的物品重量还小。

当j >= weight[0]时,dp[0][j] 应该是value[0],因为背包容量放足够放编号0物品。

1 | # 这里是正序遍历 |

而其实位置的dp数据初始化为什么都可以,因为它们会在计算时被直接覆盖掉,所以全部初始化为0

- 遍历顺序

明显有两个维度 :物品个数 与 背包容量,我们先遍历物品个数再遍历背包容量

1 | // weight数组的大小 就是物品个数 |

先遍历背包容量再物品个数

1 | // weight数组的大小 就是物品个数 |

虽然两个for循环遍历的次序不同,但是dp[i][j]所需要的数据就是左上角,根本不影响dp[i][j]公式的推导!

但先遍历物品再遍历背包这个顺序更好理解。

其实背包问题里,两个for循环的先后循序是非常有讲究的,理解遍历顺序其实比理解推导公式难多了。

- 举例推导dp数组

这里在把基本信息给出来:

| 重量 | 价值 | |

|---|---|---|

| 物品0 | 1 | 15 |

| 物品1 | 3 | 20 |

| 物品2 | 4 | 30 |

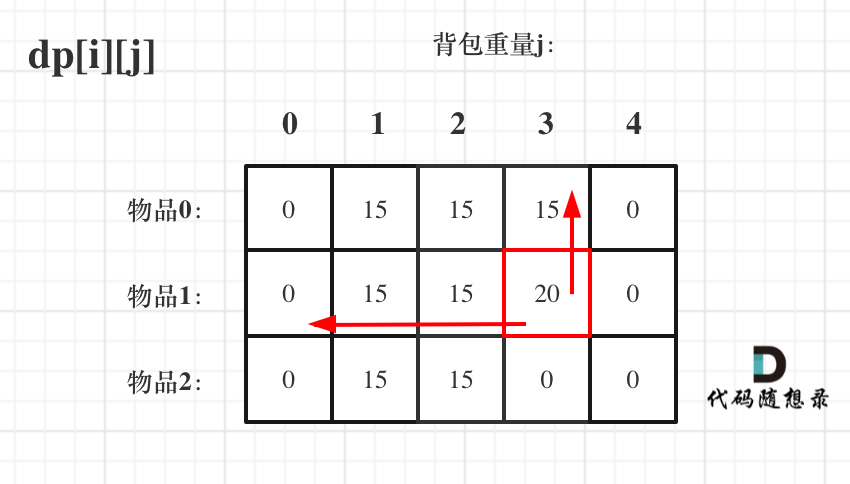

从物品1开始遍历,背包容量从0开始遍历

0<weight[1]: dp[1][0] = dp[0][0] = 15

1<weight[1]: dp[1][1] = dp[0][1] = 15

2<weight[1]: dp[1][2] = dp[0][2] = 15

3>=weight[1]: dp[1][3] = max(dp[0][3], dp[0][3 - weight[1]] + val[1]) = 20

4>=weight[1]: dp[1][4] = max(dp[0][4], dp[0][4 - weight[1]] + val[1]) = 35

再遍历物品2,仍然从容量0开始遍历

一维数组01背包

递推公式如下:dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + val[i])

可见dp每次会用到上一个物品dp[i-1]的值,而我们完全可以用一个一维数组,表示每个物品在不同背包容量下的最大价值;

dp[j] = max(dp[j], dp[j - weight[i]] + val[i])

max里的的dp[j]和dp[j - weight[i]] 其实是上一个物品i的值,新一个物品i+1的值是最左边的dp[j]

一维数组遍历时与二维数组不同

一维dp数组遍历顺序代码如下:

1 | for(int i = 0; i < weight.size(); i++) { // 遍历物品 |

这里大家发现和二维dp的写法中,遍历背包的顺序是不一样的!

二维dp遍历的时候,背包容量是从小到大,而一维dp遍历的时候,背包是从大到小。

为什么呢?

倒序遍历是为了保证物品i只被放入一次!。但如果一旦正序遍历了,那么物品0就会被重复加入多次!

举一个例子:物品0的重量weight[0] = 1,价值value[0] = 15

如果正序遍历

dp[1] = max(dp[1 - weight[0]] + value[0], dp[1]) = 15

dp[2] = max(dp[2 - weight[0]] + value[0], dp[2]) = 30(因为value[0]=15,而dp[2 - weight[0]]=15)

比如下表是在计算dp[2]时的情况

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 物品0 | 0 | 0 |

0 | 0 | 0 |

| 物品1 | 0 | 15 |

在计算dp[2]时,max(dp[2 - weight[0]] + value[0], dp[2]) 里 dp[2 - weight[0]]的本意是拿(物品0, 下标1)的值0,但由于现在是一维数组,所以dp[2 - weight[0]]就成了(物品1,下标1)的值15,由于value[0]也是15,所以dp[2]得到了30

此时dp[2]就已经是30了,意味着物品0,被放入了两次,所以不能正序遍历。

为什么倒序遍历,就可以保证物品只放入一次呢?

倒序就是先算dp[2]

dp[2] = max(dp[2 - weight[0]] + value[0], dp[2]) = 15 (dp数组已经都初始化为0,这里的dp[2]为0,且dp[2-1]也为0)

dp[1] = max(dp[1 - weight[0]] + value[0], dp[1]) = 15

所以从后往前循环,每次取得状态不会和之前取得状态重合,这样每种物品就只取一次了。

那么问题又来了,为什么二维dp数组遍历的时候不用倒序呢?

因为对于二维dp,dp[i][j]都是通过上一层即dp[i - 1][j]计算而来,本层的dp[i][j]并不会被覆盖!(看刚刚的table例子)

(如何这里读不懂,大家就要动手试一试了,空想还是不靠谱的,实践出真知!)

再来看看两个嵌套for循环的顺序,代码中是先遍历物品嵌套遍历背包容量,那可不可以先遍历背包容量嵌套遍历物品呢?

不可以!

因为一维dp的写法,背包容量一定是要倒序遍历(原因上面已经讲了),如果遍历背包容量放在上一层,那么每个dp[j]就只会放入一个物品,即:背包里只放入了一个物品。

所以一维dp数组的背包在遍历顺序上和二维其实是有很大差异的!,这一点大家一定要注意。

携带研究材料(第六期模拟笔试)

题目描述

小明是一位科学家,他需要参加一场重要的国际科学大会,以展示自己的最新研究成果。他需要带一些研究材料,但是他的行李箱空间有限。这些研究材料包括实验设备、文献资料和实验样本等等,它们各自占据不同的空间,并且具有不同的价值。

小明的行李空间为 N,问小明应该如何抉择,才能携带最大价值的研究材料,每种研究材料只能选择一次,并且只有选与不选两种选择,不能进行切割。

输入描述

第一行包含两个正整数,第一个整数 M 代表研究材料的种类,第二个正整数 N,代表小明的行李空间。

第二行包含 M 个正整数,代表每种研究材料的所占空间。

第三行包含 M 个正整数,代表每种研究材料的价值。

输出描述

输出一个整数,代表小明能够携带的研究材料的最大价值。

输入示例

1 | 6 1 |

输出示例

1 | 5 |

提示信息

小明能够携带 6 种研究材料,但是行李空间只有 1,而占用空间为 1 的研究材料价值为 5,所以最终答案输出 5。

数据范围:

1 <= N <= 5000

1 <= M <= 5000

研究材料占用空间和价值都小于等于 1000

动态规划思路

dp数组创建,创建个二维背包(简单直观)

dp下标与含义:dp[i][j]表示物品i以及dp容量j时的背包价值

递推公式分成放物品i与不放物品i两种情况

如果不放物品i,则dp[i][j] = dp[i - 1][j]

如果放物品i, 则dp[i][j] = dp[i - 1][j - weight] + val[i]

递推公式:dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + val[i])

dp初始化,dp[i][0]全部为0,遍历dp[0][j],如果j大于等于weight[0]则赋值为val[0]

遍历顺序,行遍历对物品,列遍历对背包容量

二维dp动态规划代码

1 |

|

一维dp动态规划代码

1 | class solution2(): |

416. 分割等和子集

https://leetcode.cn/problems/partition-equal-subset-sum/

给你一个 只包含正整数 的 非空 数组 nums 。请你判断是否可以将这个数组分割成两个子集,使得两个子集的元素和相等。

示例 1:

1 | 输入:nums = [1,5,11,5] |

示例 2:

1 | 输入:nums = [1,2,3,5] |

提示:

1 <= nums.length <= 2001 <= nums[i] <= 100

动态划分思路

将这个问题抽象成动态规划问题,target看作背包容量,而nums[i]既是重量也是价值

问题转换:一共n个物品,每个物品选择一个,背包容量为target,能否让总价值也为target(即dp[target] == target) ,其中,target为列表和的一半

-

dp数组下标与含义:创建一维数组,下标i是weight(也是数字本身),dp[i]值表示当前背包总价值;dp长度: 背包容量为target + 1即可

-

递推公式:倒序遍历,并且dp[j]大于nums[i],此时dp[j] = max(dp[j], dp[j - nums[i]]+nums[i])

-

初始化:全部为零

-

遍历顺序:物品(nums[i])顺序遍历;而对于每个背包容量从target倒序遍历,一直到nums[i](闭区间)

-

举例

-

nums[1, 5, 11, 5]

-

target = 11

-

dp[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

-

i = 0, nums[0]=1, j = 11

-

dp[11] = max[dp[11], dp[11 - 1] + 1] = 1

-

dp[10] = max[dp[10], dp[10 - 1] + 1] = 1

-

…

-

dp[1] = max[dp[1], dp[1 - 1] + 1] = 1

-

dp[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

-

i = 1, nums[1]=5, j = 11

-

dp[11] = max[dp[11], dp[11 - 5] + 5] = 6

-

dp[10] = max[dp[10], dp[10 - 5] + 5] = 6

-

…

-

dp[5] = max[dp[5], dp[5 - 5] + 5] = 6

-

[0, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6]

-

i = 2, nums[2]=11, j = 11

-

dp[11] = max[dp[11], dp[11 - 11] + 11] = 11

-

[0, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 11]

-

i = 3, nums[3]=5, j=11

-

dp[11] = max[dp[11], dp[11 - 5] + 5] = max(11, dp[6] + 5) = 11

-

dp[10] = max[dp[10], dp[10 - 5] + 5] = max(6, dp[5] + 5) = 10

-

dp[9] = max[dp[9], dp[9 - 5] + 5] = max(6, dp[4] + 5) = 6

-

…

-

[0, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 6, 6, 6, 10, 11]

动态规划代码

1 | class Solution: |

递归思路

本题目要求将数组分成两个子集,对于任意一个元素,要么在子集A,要么在子集B中

所以,如果暴力枚举出所有子集,判断两个子集和是否相等(直接判断当前子集和是否等于sum(nums)//2)

因为每个元素只有“被选中到子集A”和不被选择到子集A;而剩下的元素则可以看到一个子问题,可以考虑使用递归求解

定义 dfs(i,sum) 表示处理前 i 个元素后的总和为 sum,当前正在抉择第 i 个元素,判断能否凑成目标 target

第 i 个元素只有 “选或不选” 两种可能,状态转移 方程为:

递归边界: i == n表示处理完所有元素,返回失败;或者 sum=target 表示当前子集符合目标,返回成功。

递归入口: dfs(0,0),表示从下标 0 开始搜索,目前总和为 0

注意,这里使用了@cache装饰器,避免重复搜索,降低时间复杂度。递归的参数只有两个,所以记忆化数组需要两维。

@cache 的作用

备忘录化机制:@cache 会自动为函数的参数组合缓存结果。例如,dfs 函数的参数是 (index, currentSum),每次调用 dfs(index, currentSum) 时,如果这个参数组合之前已经计算过,结果会直接从缓存中取出,而不会重新执行函数体。

为什么需要它? 在递归过程中,可能会多次遇到相同的状态。例如:

假设数组是 [1, 2, 3],在不同分支中,可能会多次调用 dfs(2, 3)(即在索引 2 时,当前和为 3)。

如果不缓存,这些重复的调用会独立计算,导致时间复杂度从 O(1) 或 O(2^n) 级别的子问题中浪费大量时间。

使用 @cache 后,这些重复状态只计算一次,后续直接返回结果。

效率提升:这个问题的原始递归复杂度是 O(2^n),因为有 n 个元素,每个元素两个选择。但通过 @cache,函数会将重叠子问题(overlapping subproblems)缓存起来,实际时间复杂度会降低到接近 O(n * target),这取决于数组的大小和目标和的大小。更高效,避免了不必要的递归调用。

递归代码

1 | def canPartition(self, nums: List[int]) -> bool: |

额外题目

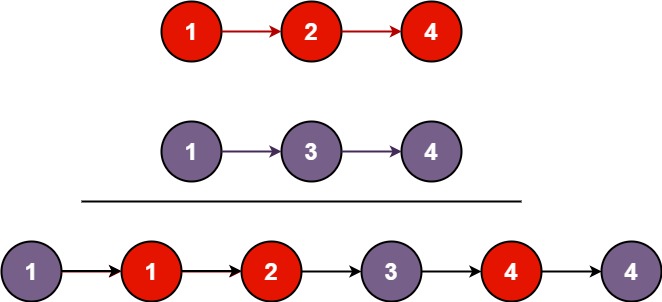

21. 合并两个有序链表

https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/

将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。

示例 1:

1 | 输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4] |

示例 2:

1 | 输入:l1 = [], l2 = [] |

示例 3:

1 | 输入:l1 = [], l2 = [0] |

提示:

- 两个链表的节点数目范围是

[0, 50] -100 <= Node.val <= 100l1和l2均按 非递减顺序 排列

思路

如果使用新空间head,如果list1和list2(指两个具体节点)不为空,则比较两者的值并将较小的值放在head里,并移动较小值所在的链表

最后再判断如果list1或list2不为空,则将list1或list2接到head里

链表代码

1 | # Definition for singly-linked list. |

228. 汇总区间

https://leetcode.cn/problems/summary-ranges/

给定一个 无重复元素 的 有序 整数数组 nums 。

区间 [a,b] 是从 a 到 b(包含)的所有整数的集合。

返回 恰好覆盖数组中所有数字 的 最小有序 区间范围列表 。也就是说,nums 的每个元素都恰好被某个区间范围所覆盖,并且不存在属于某个区间但不属于 nums 的数字 x 。

列表中的每个区间范围 [a,b] 应该按如下格式输出:

"a->b",如果a != b"a",如果a == b

示例 1:

1 | 输入:nums = [0,1,2,4,5,7] |

示例 2:

1 | 输入:nums = [0,2,3,4,6,8,9] |

提示:

0 <= nums.length <= 20-231 <= nums[i] <= 231 - 1nums中的所有值都 互不相同nums按升序排列

思路

- 从数组下标0开始向右遍历,如果相邻元素之间差值大于1,则找到了一个区间

- 遍历过程中,slow指向区间起点,fast指向区间终点;当找到一个区间时,再分情况将字符串添加到res

- 先创建个temp=str(nums[slow])

- 如果nums[slow] != nums[fast],则再将temp += “->” + str(nums[fast])

代码

1 | class Solution: |