LeetCodeCampsDay58图论part08

LeetCodeCampsDay58图论part08

拓扑排序与dijkstra初识

117.软件构建

题目描述

某个大型软件项目的构建系统拥有 N 个文件,文件编号从 0 到 N - 1,在这些文件中,某些文件依赖于其他文件的内容,这意味着如果文件 A 依赖于文件 B,则必须在处理文件 A 之前处理文件 B (0 <= A, B <= N - 1)。请编写一个算法,用于确定文件处理的顺序。

输入描述

第一行输入两个正整数 N, M。表示 N 个文件之间拥有 M 条依赖关系。

后续 M 行,每行两个正整数 S 和 T,表示 T 文件依赖于 S 文件。

输出描述

输出共一行,如果能处理成功,则输出文件顺序,用空格隔开。

如果不能成功处理(相互依赖),则输出 -1。

输入示例

1 | 5 4 |

输出示例

1 | 0 1 2 3 4 |

提示信息

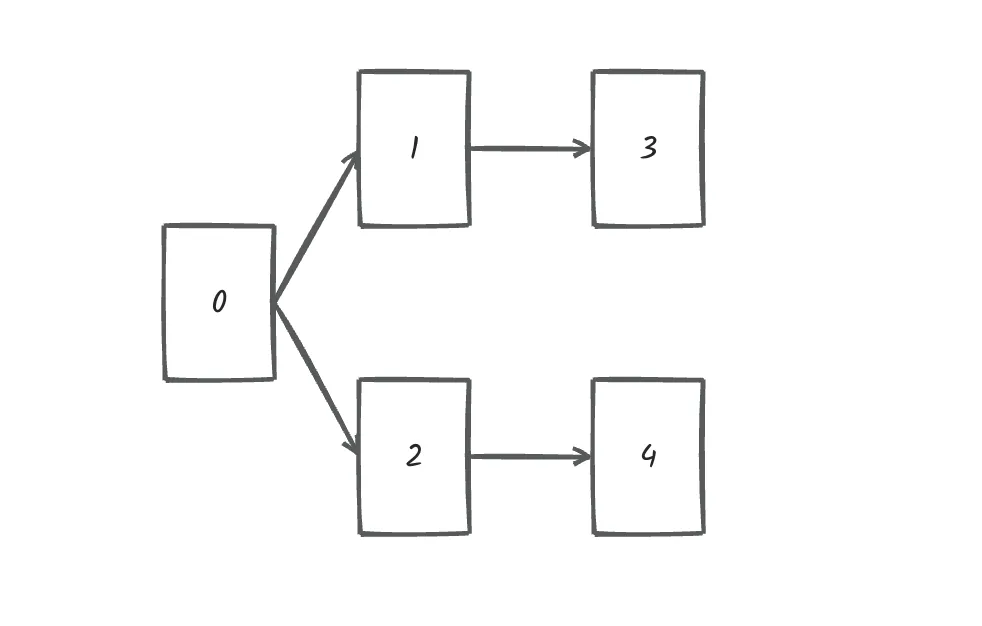

文件依赖关系如下:

所以,文件处理的顺序除了示例中的顺序,还存在

0 2 4 1 3

0 2 1 3 4

等等合法的顺序。

数据范围:

0 <= N <= 10 ^ 5

1 <= M <= 10 ^ 9

每行末尾无空格

拓扑排序思路

拓扑排序指的是一种 解决问题的大体思路, 而具体算法,可能是广搜也可能是深搜。

大家可能发现 各式各样的解法,纠结哪个是拓扑排序?

其实只要能在把 有向无环图 进行线性排序 的算法 都可以叫做 拓扑排序。

实现拓扑排序的算法有两种:卡恩算法(BFS)和DFS

卡恩1962年提出这种解决拓扑排序的思路

一般来说我们只需要掌握 BFS (广度优先搜索)就可以了,清晰易懂,如果还想多了解一些,可以再去学一下 DFS 的思路,但 DFS 不是本篇重点。

接下来我们来讲解BFS的实现思路。

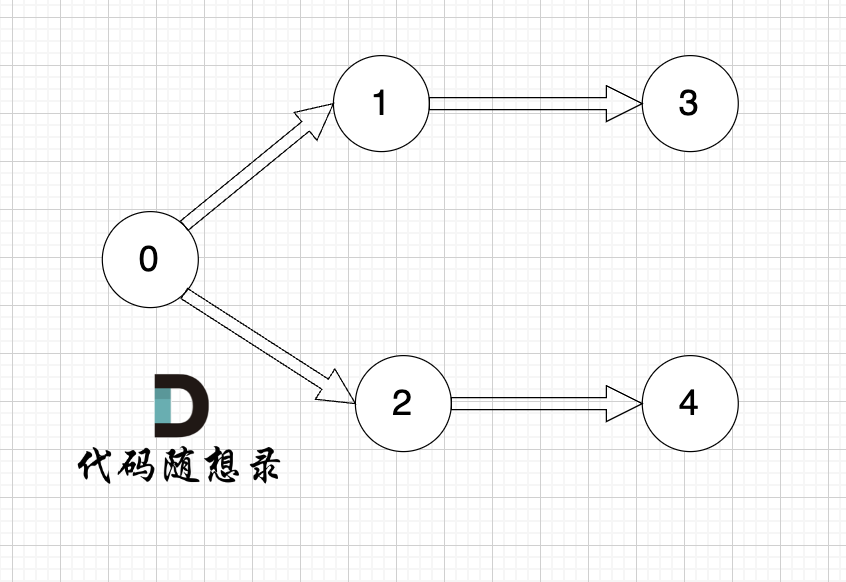

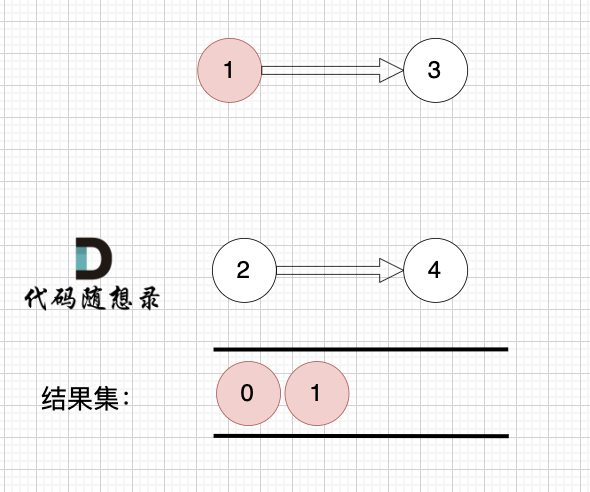

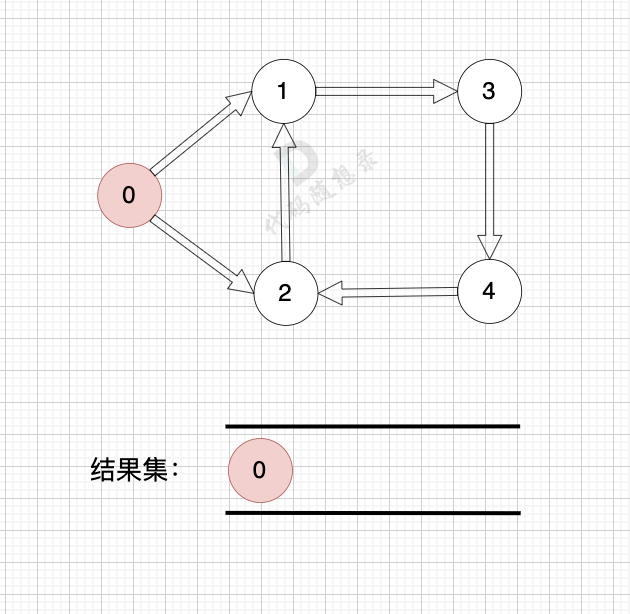

以题目中示例为例如图:

做拓扑排序的话,如果肉眼去找开头的节点,一定能找到 节点0 吧,都知道要从节点0 开始。

但为什么我们能找到 节点0呢,因为我们肉眼看着 这个图就是从 节点0出发的。

作为出发节点,它有什么特征?

你看节点0 的入度 为0 出度为2, 也就是 没有边指向它,而它有两条边是指出去的。

节点的入度表示 有多少条边指向它,节点的出度表示有多少条边 从该节点出发。

所以当我们做拓扑排序的时候,应该优先找 入度为 0 的节点,只有入度为0,它才是出发节点。 理解以上内容很重要!

接下来我给出 拓扑排序的过程,其实就两步:

- 找到入度为0 的节点,加入结果集

- 将该节点从图中移除

循环以上两步,直到 所有节点都在图中被移除了。

结果集的顺序,就是我们想要的拓扑排序顺序 (结果集里顺序可能不唯一)

模拟过程

用本题的示例来模拟这一过程:

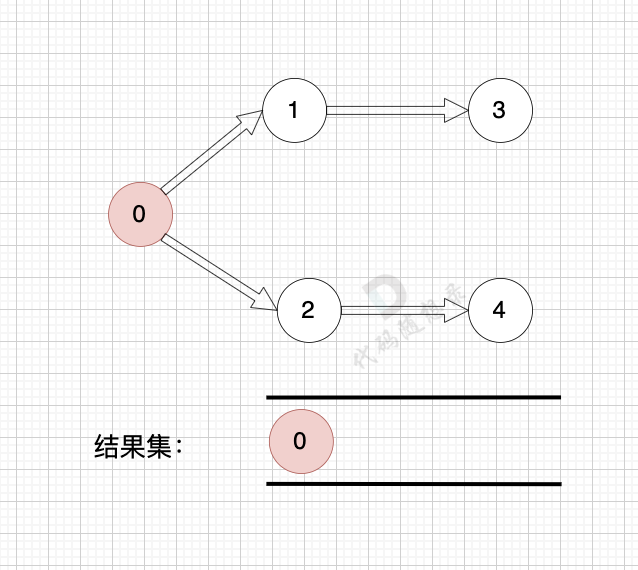

1、找到入度为0 的节点,加入结果集

2、将该节点从图中移除

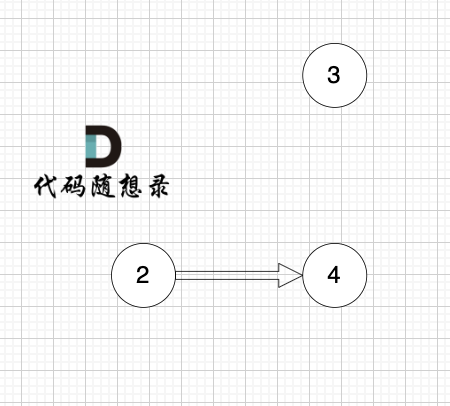

1、找到入度为0 的节点,加入结果集

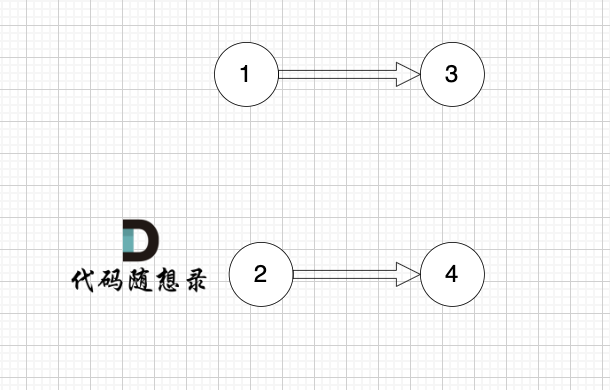

这里大家会发现,节点1 和 节点2 入度都为0, 选哪个呢?

选哪个都行,所以这也是为什么拓扑排序的结果是不唯一的。

2、将该节点从图中移除

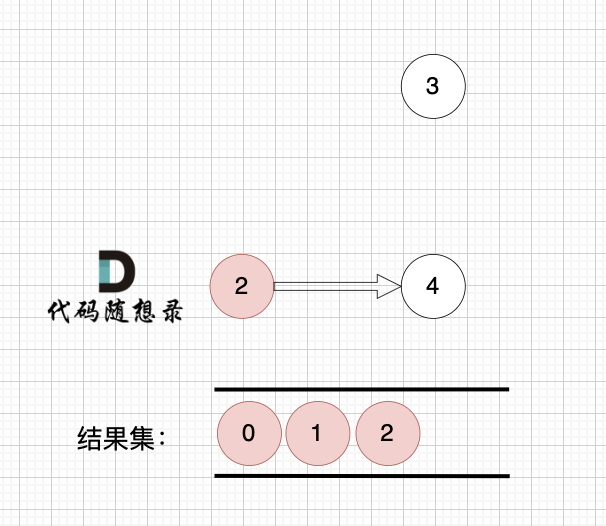

1、找到入度为0 的节点,加入结果集

节点2 和 节点3 入度都为0,选哪个都行,这里选节点2

2、将该节点从图中移除

后面的过程一样的,节点3 和 节点4,入度都为0,选哪个都行。

最后结果集为: 0 1 2 3 4 。当然结果不唯一的。

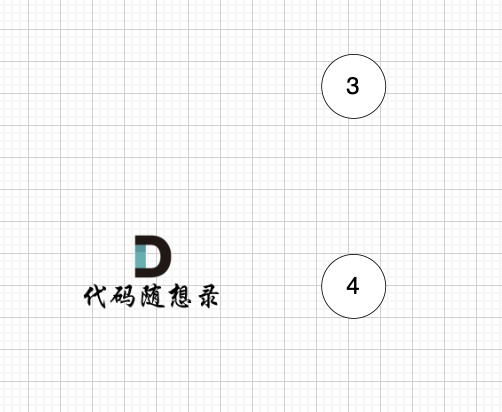

判断有环

如果有 有向环怎么办呢?例如这个图:

这个图,我们只能将入度为0 的节点0 接入结果集。

之后,节点1、2、3、4 形成了环,找不到入度为0 的节点了,所以此时结果集里只有一个元素。

那么如果我们发现结果集元素个数 不等于 图中节点个数,我们就可以认定图中一定有 有向环!

这也是拓扑排序判断有向环的方法。

通过以上过程的模拟大家会发现这个拓扑排序好像不难,还有点简单

小技巧

- 构建一个字典里是列表的结构

如graph = {1:[], 2:[]}

1 | from collections import defaultdict |

- 将set/list里的元素输出成str

比如a = [1, 2, 3, 4]

如果直接print(a)会得到[1, 2, 3, 4]

如果要输出1, 2, 3, 4,可以使用下面的代码

1 | print(" ".join(map(str, a))) |

- 对列表进行带条件的初始化

1 | DgreeZero = deque([i for i in range(n) if inDegree[i] == 0]) |

从而可以替换下面几行代码

1 | from collections import deque |

拓扑排序代码

1 | def main(): |

47.参加科学大会(第六期模拟笔试)

题目描述

小明是一位科学家,他需要参加一场重要的国际科学大会,以展示自己的最新研究成果。

小明的起点是第一个车站,终点是最后一个车站。然而,途中的各个车站之间的道路状况、交通拥堵程度以及可能的自然因素(如天气变化)等不同,这些因素都会影响每条路径的通行时间。

小明希望能选择一条花费时间最少的路线,以确保他能够尽快到达目的地。

输入描述

第一行包含两个正整数,第一个正整数 N 表示一共有 N 个公共汽车站,第二个正整数 M 表示有 M 条公路。

接下来为 M 行,每行包括三个整数,S、E 和 V,代表了从 S 车站可以单向直达 E 车站,并且需要花费 V 单位的时间。

输出描述

输出一个整数,代表小明从起点到终点所花费的最小时间。

输入示例

1 | 7 9 |

输出示例

1 | 12 |

提示信息

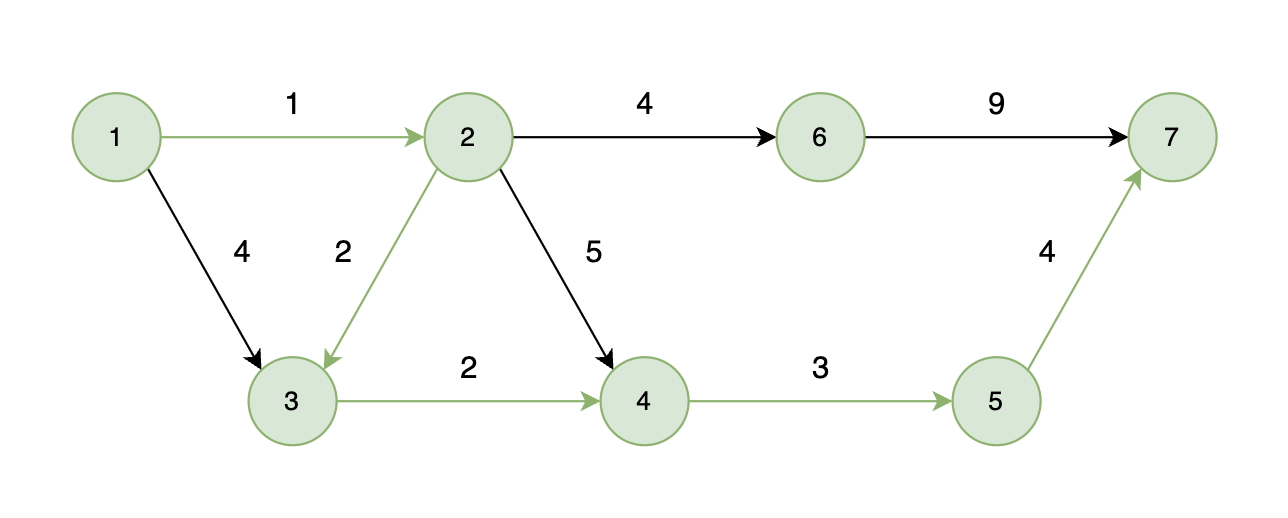

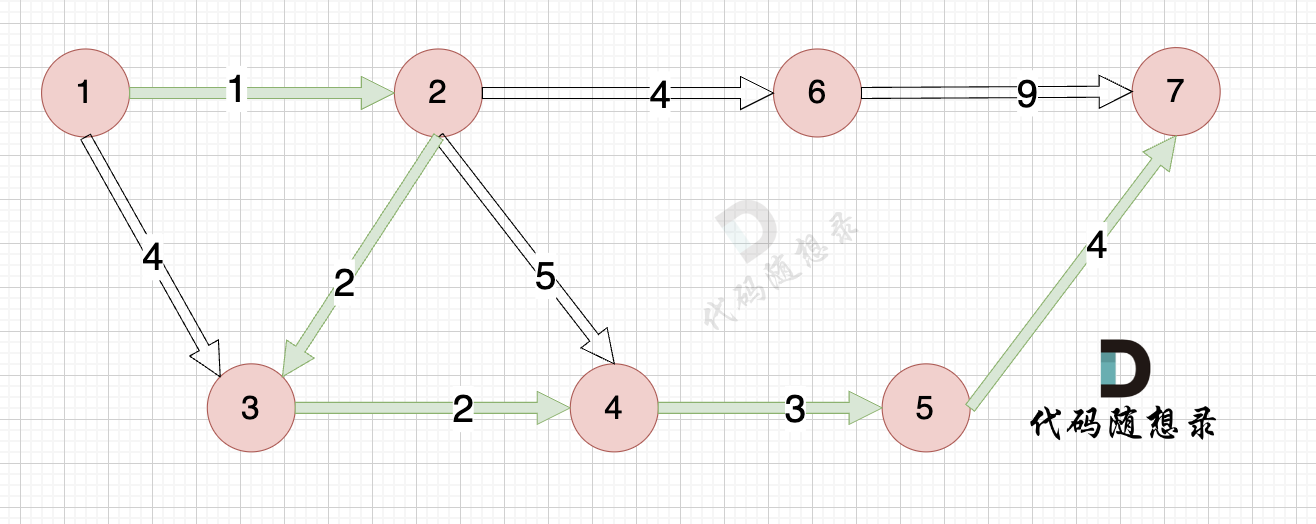

能够到达的情况:

如下图所示,起始车站为 1 号车站,终点车站为 7 号车站,绿色路线为最短的路线,路线总长度为 12,则输出 12。

**

**

不能到达的情况:

如下图所示,当从起始车站不能到达终点车站时,则输出 -1。

数据范围:

1 <= N <= 500;

1 <= M <= 5000;

dijkstra思路

模拟过程

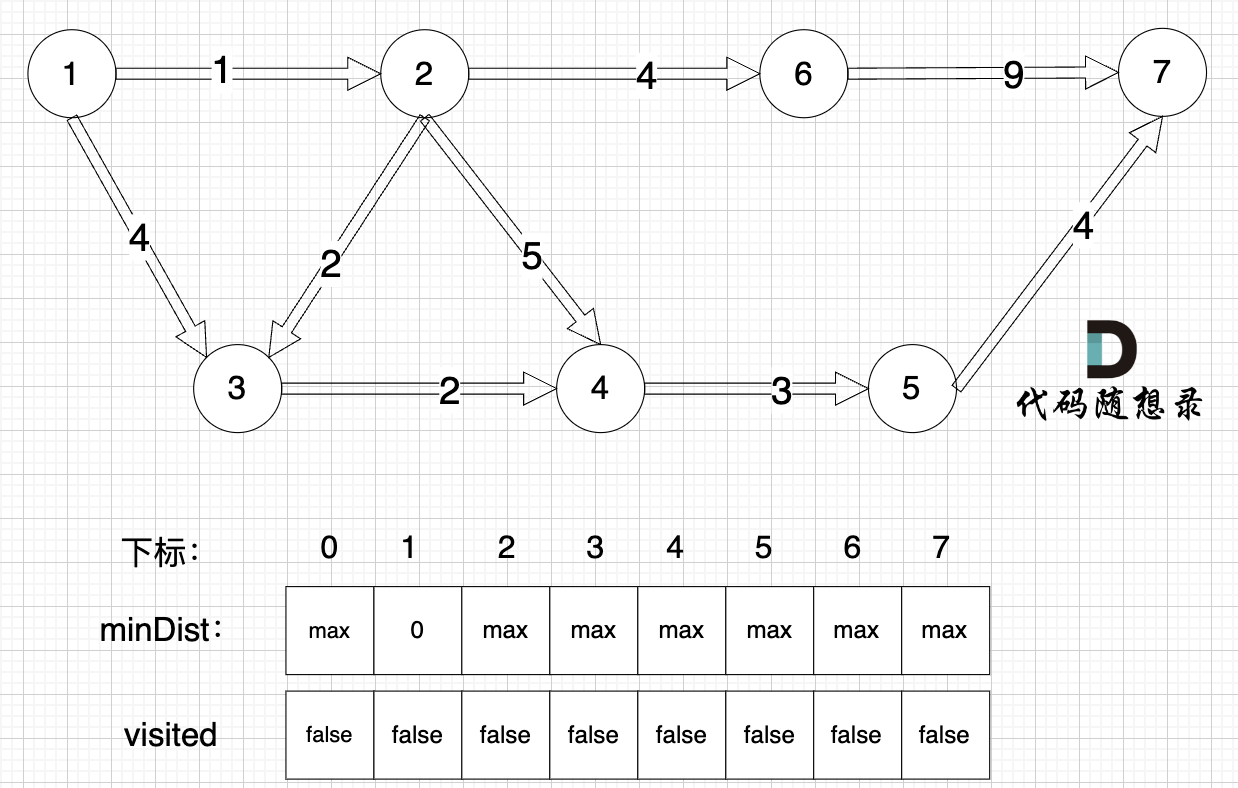

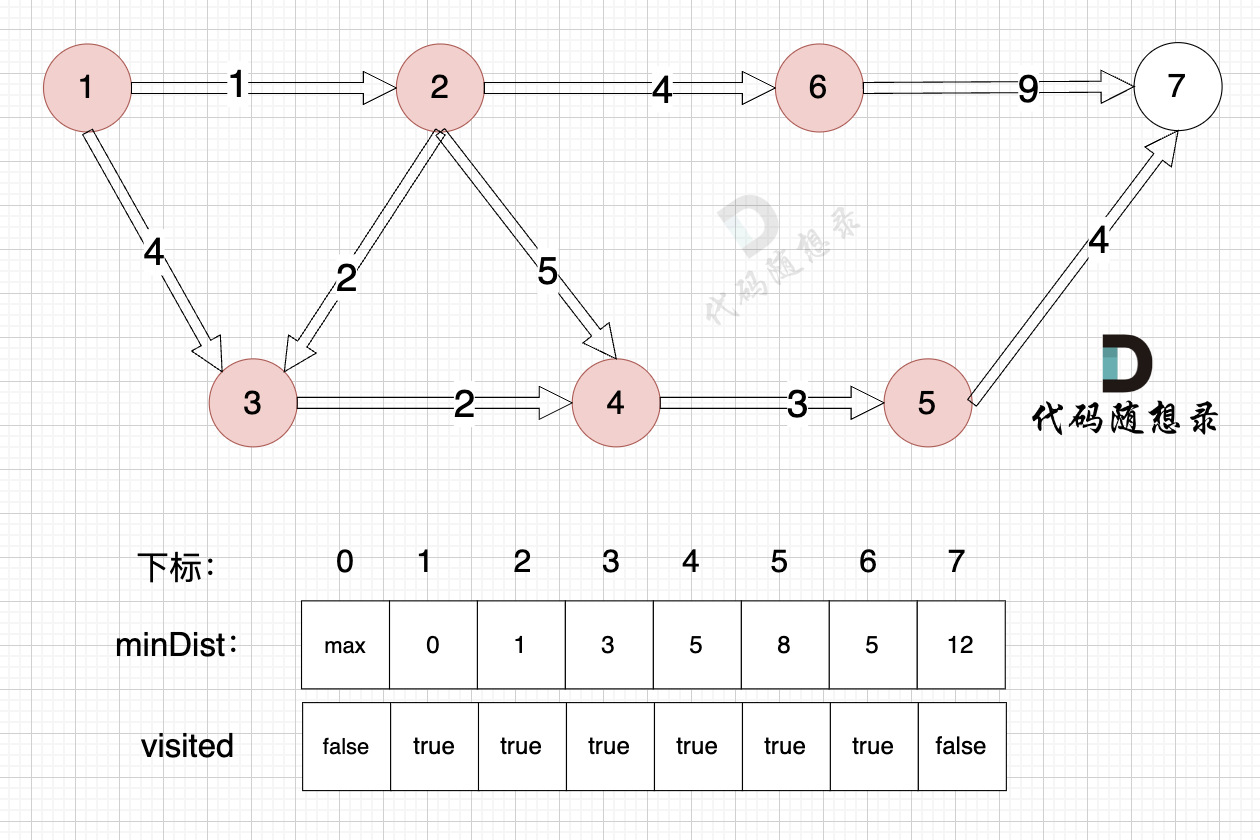

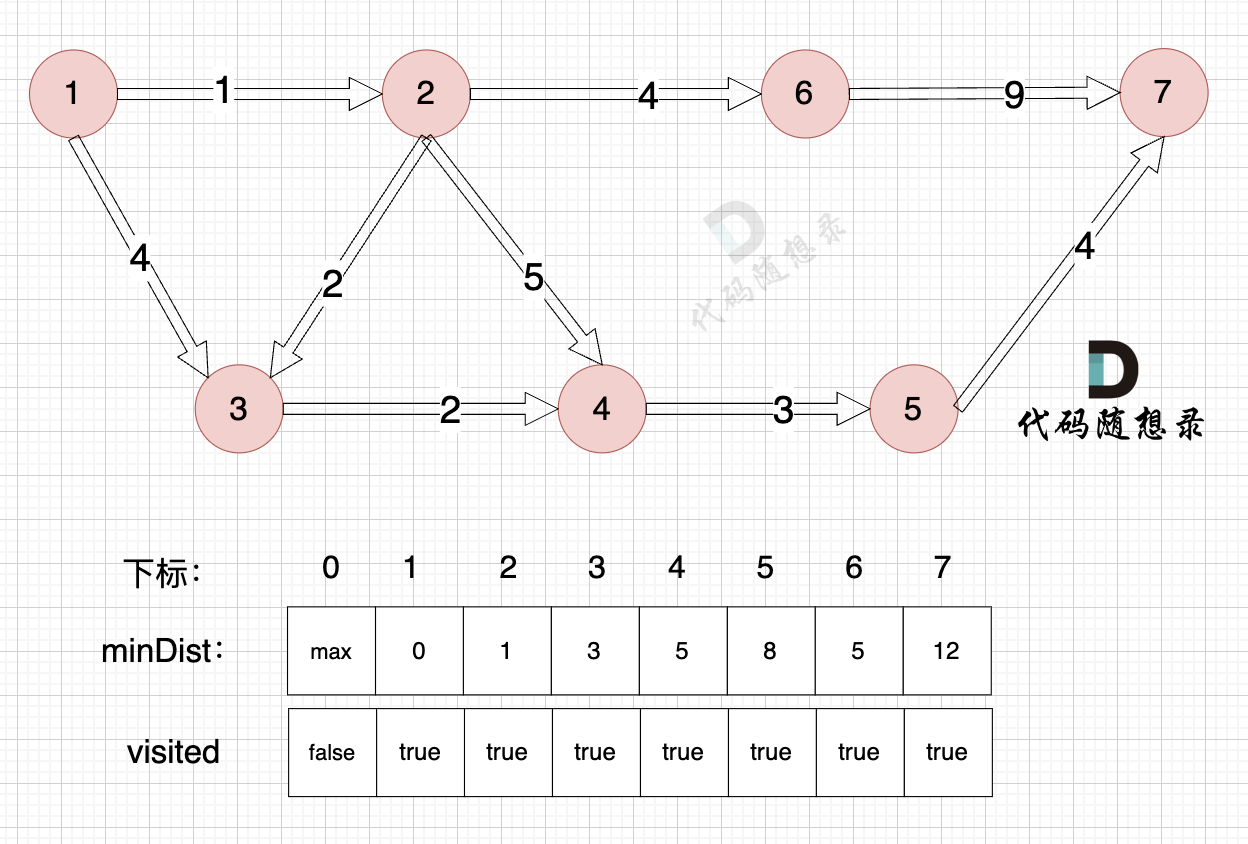

0、初始化

minDist数组数值初始化为int最大值。

这里在强点一下 minDist数组的含义:记录所有节点到源点的最短路径,那么初始化的时候就应该初始为最大值,这样才能在后续出现最短路径的时候及时更新。

(图中,max 表示默认值,节点0 不做处理,统一从下标1 开始计算,这样下标和节点数值统一, 方便大家理解,避免搞混)

源点(节点1) 到自己的距离为0,所以 minDist[1] = 0

此时所有节点都没有被访问过,所以 visited数组都为0

以下为dijkstra 三部曲

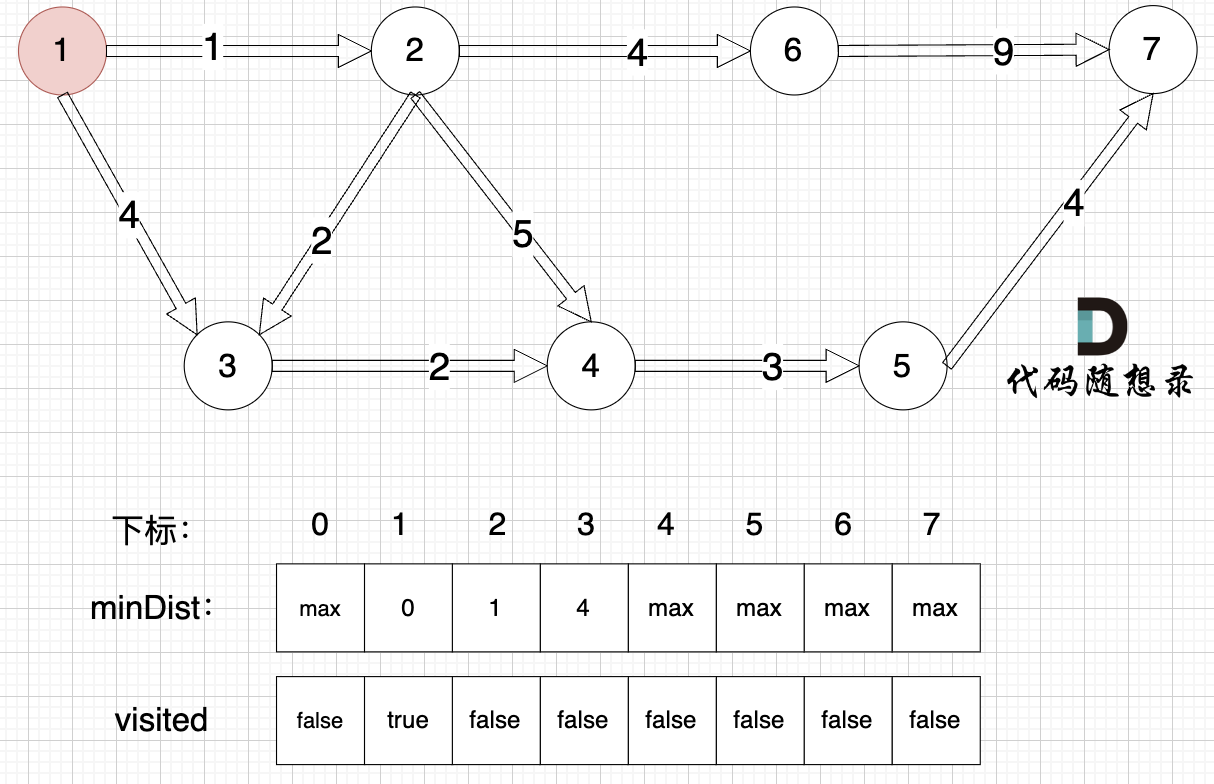

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

源点距离源点最近,距离为0,且未被访问。

2、该最近节点被标记访问过

标记源点访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

更新 minDist数组,即:源点(节点1) 到 节点2 和 节点3的距离。

- 源点到节点2的最短距离为1,小于原minDist[2]的数值max,更新minDist[2] = 1

- 源点到节点3的最短距离为4,小于原minDist[3]的数值max,更新minDist[3] = 4

可能有录友问:为啥和 minDist[2] 比较?

再强调一下 minDist[2] 的含义,它表示源点到节点2的最短距离,那么目前我们得到了 源点到节点2的最短距离为1,小于默认值max,所以更新。 minDist[3]的更新同理

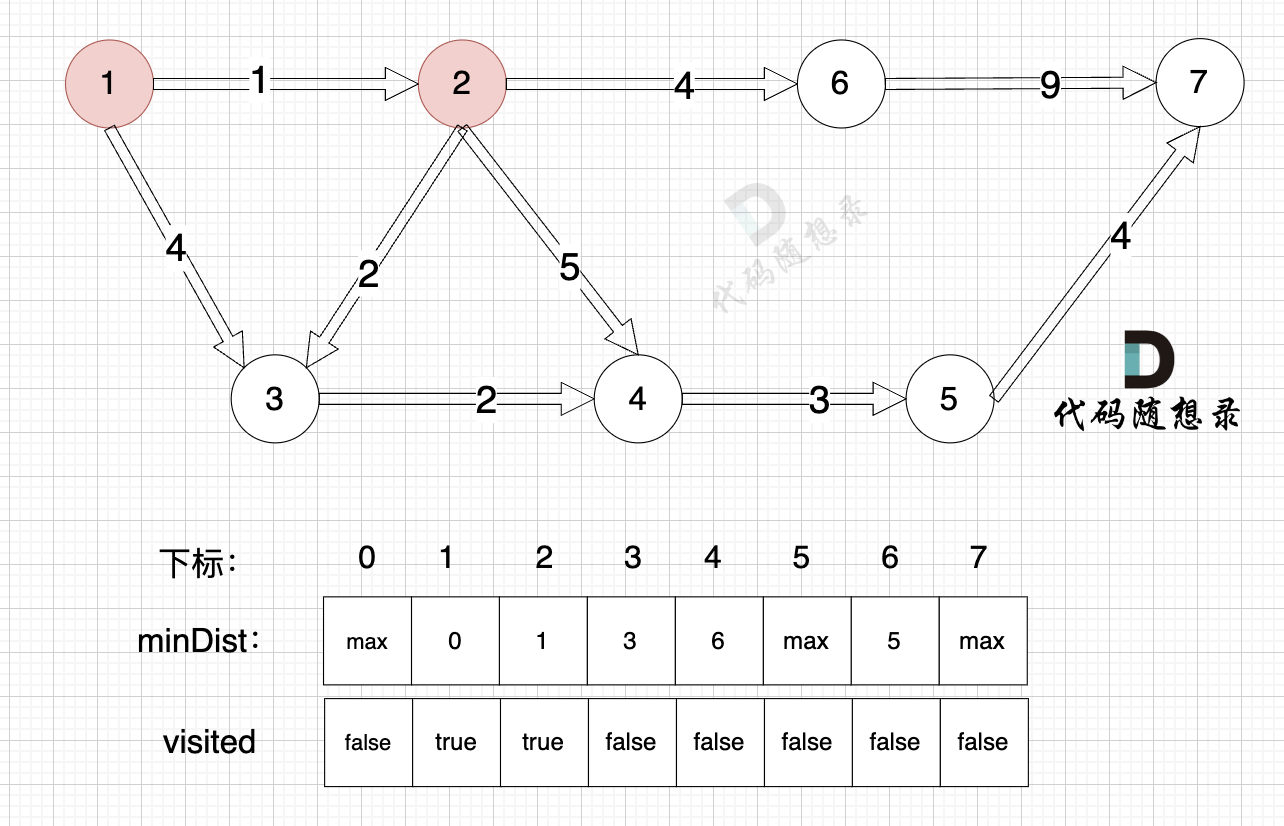

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

未访问过的节点中,源点到节点2距离最近,选节点2

2、该最近节点被标记访问过

节点2被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

更新 minDist数组,即:源点(节点1) 到 节点6 、 节点3 和 节点4的距离。

为什么更新这些节点呢? 怎么不更新其他节点呢?

因为 源点(节点1)通过 已经计算过的节点(节点2) 可以链接到的节点 有 节点3,节点4和节点6.

更新 minDist数组:

- 源点到节点6的最短距离为5,小于原minDist[6]的数值max,更新minDist[6] = 5

- 源点到节点3的最短距离为3,小于原minDist[3]的数值4,更新minDist[3] = 3

- 源点到节点4的最短距离为6,小于原minDist[4]的数值max,更新minDist[4] = 6

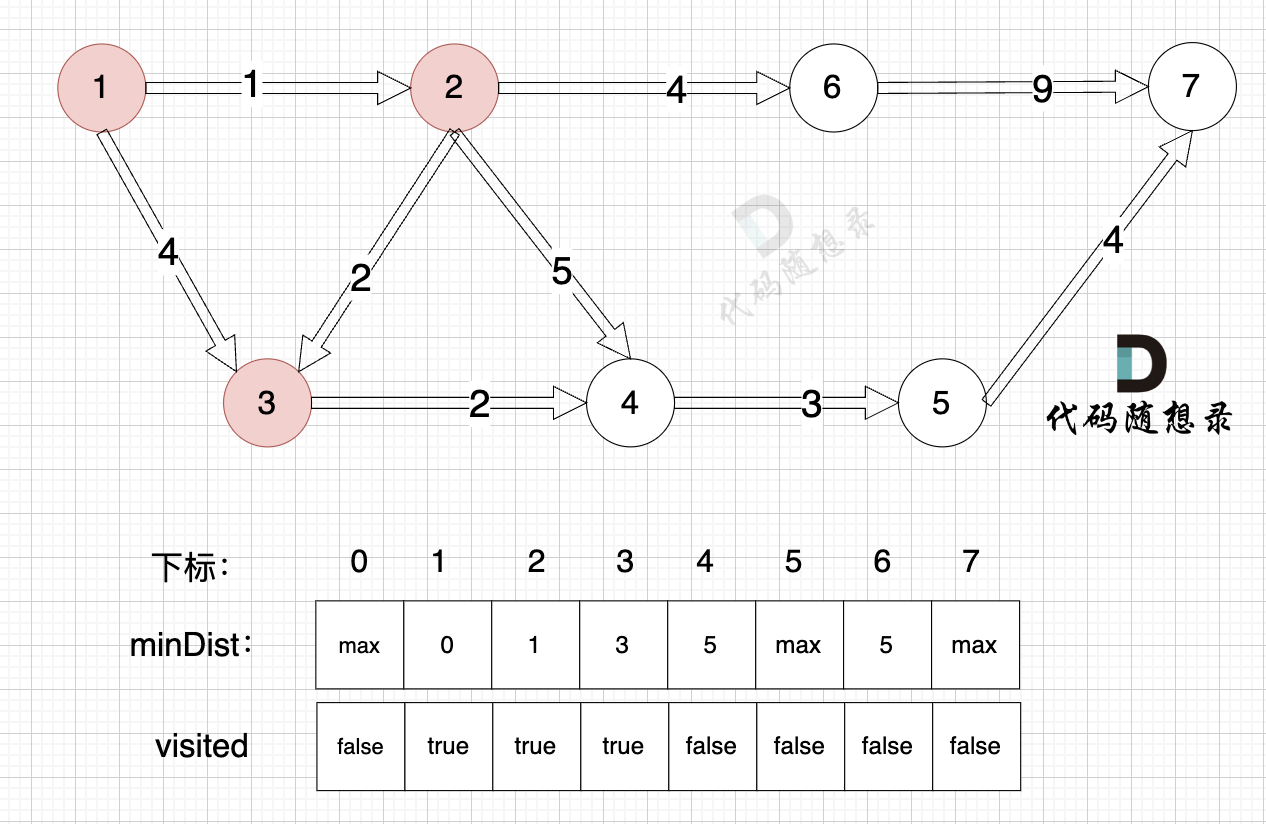

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

未访问过的节点中,源点距离哪些节点最近,怎么算的?

其实就是看 minDist数组里的数值,minDist 记录了 源点到所有节点的最近距离,结合visited数组筛选出未访问的节点就好。

从 上面的图,或者 从minDist数组中,我们都能看出 未访问过的节点中,源点(节点1)到节点3距离最近。

2、该最近节点被标记访问过

节点3被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

由于节点3的加入,那么源点可以有新的路径链接到节点4 所以更新minDist数组:

更新 minDist数组:

- 源点到节点4的最短距离为5,小于原minDist[4]的数值6,更新minDist[4] = 5

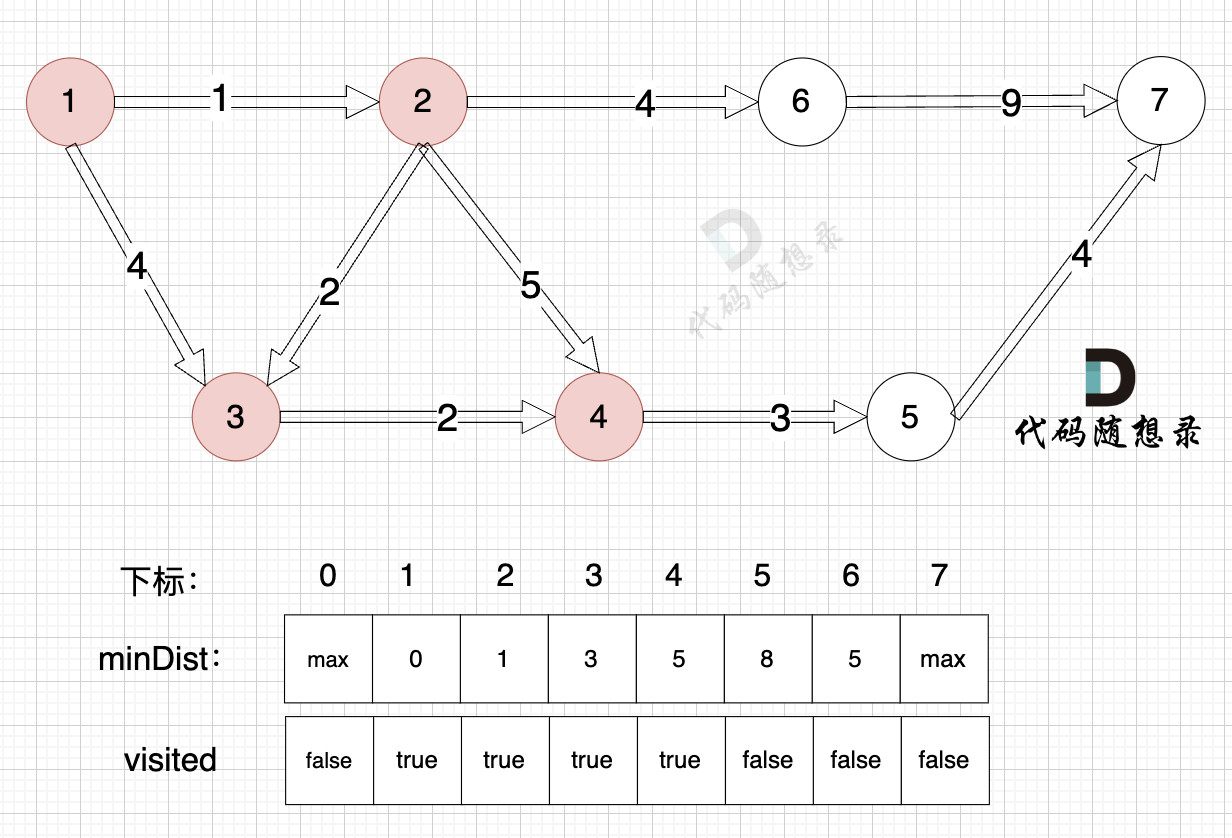

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点,有节点4 和 节点6,距离源点距离都是 5 (minDist[4] = 5,minDist[6] = 5) ,选哪个节点都可以。

2、该最近节点被标记访问过

节点4被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

由于节点4的加入,那么源点可以链接到节点5 所以更新minDist数组:

- 源点到节点5的最短距离为8,小于原minDist[5]的数值max,更新minDist[5] = 8

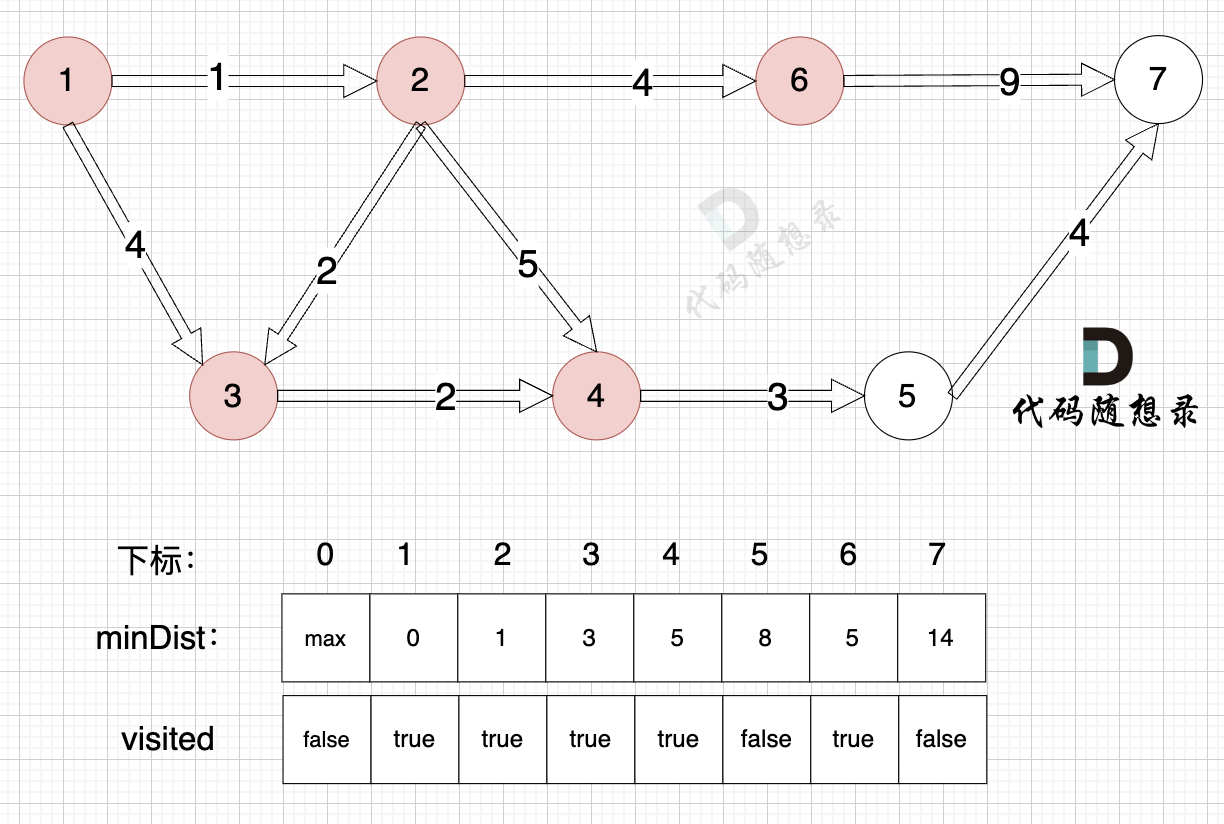

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点,是节点6,距离源点距离是 5 (minDist[6] = 5)

2、该最近节点被标记访问过

节点6 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

由于节点6的加入,那么源点可以链接到节点7 所以 更新minDist数组:

- 源点到节点7的最短距离为14,小于原minDist[7]的数值max,更新minDist[7] = 14

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点,是节点5,距离源点距离是 8 (minDist[5] = 8)

2、该最近节点被标记访问过

节点5 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

由于节点5的加入,那么源点有新的路径可以链接到节点7 所以 更新minDist数组:

- 源点到节点7的最短距离为12,小于原minDist[7]的数值14,更新minDist[7] = 12

1、选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

距离源点最近且没有被访问过的节点,是节点7(终点),距离源点距离是 12 (minDist[7] = 12)

2、该最近节点被标记访问过

节点7 被标记访问过

3、更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组) ,如图:

节点7加入,但节点7到节点7的距离为0,所以 不用更新minDist数组

最后我们要求起点(节点1) 到终点 (节点7)的距离。

再来回顾一下minDist数组的含义:记录 每一个节点距离源点的最小距离。

那么起到(节点1)到终点(节点7)的最短距离就是 minDist[7] ,按上面举例讲解来说,minDist[7] = 12,节点1 到节点7的最短路径为 12。

路径如图:

在上面的讲解中,每一步 我都是按照 dijkstra 三部曲来讲解的,理解了这三部曲,代码也就好懂的

dijkstra代码

- 时间复杂度O(N2)

- 空间复杂度O(N2)

1 | def main(): |

dijkstra记录边

初始化一个数组用来记录当前节点的先驱节点

1 | parent = [-1] * (n + 1) |

在发生数值更新时记录边,注意一定要是parent[t] = node,而不是parent[node] = t,因为一个node可能会对应多个t,后面的数据可能会将前面的覆盖掉

1 | for t in graphDict[node]: |